撰文:葉明勳

前言

走在無人的海濱,海風和浪濤接連襲來。空氣中除了濕與鹹外,還多了消毒用酒精和不知哪來的人工香氛味道。低頭看,是個被遺棄的口罩。

世界似乎因這場疫情而沈潛了下來,你看著眼前充滿皺褶的時間之海,沈吟著此次人類的迂緩與低潮究竟還要持續多久?究竟何時才能再一次,呼吸到自由的空氣?

這一切從不同尺度上觀看的起伏與進退,在生命的歷程裡都是皺褶:從具象的風浪洶湧和星軌往返,到抽象的人生起伏與歷史洪流。每一次的停頓、後退看似重演,卻是在另一個向度上的折疊。

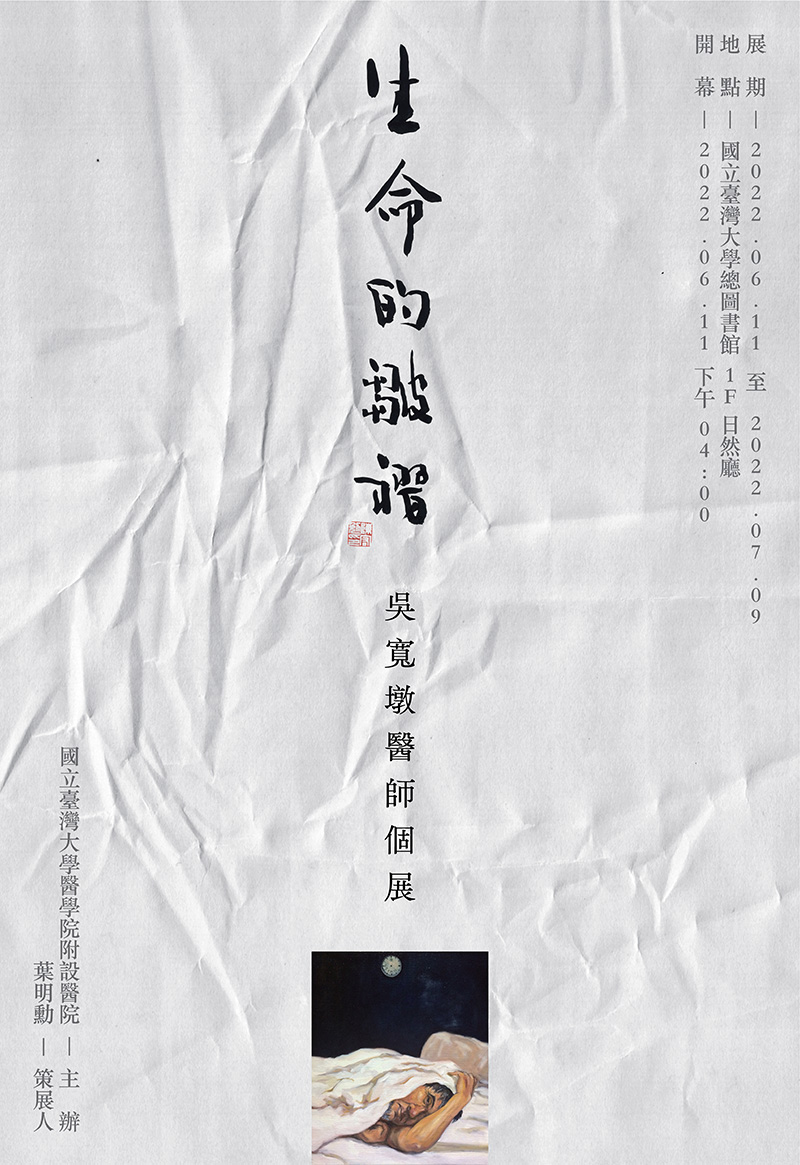

因此我們可以看到吳寬墩醫師近年來的創作主軸,從疫情下無人的海濱和山景,到神蹟寓言的天啓與救贖;從帝國文明的競擇與消亡,到白色恐怖後的正義與撫慰。一手聽診,一手執筆,透過吳醫師筆下那些符號象徵和寓言隱喻,我們看到每一筆生活的停頓,每一畫歷史的交疊,都是一道道生命的皺褶。這些作品讓我們沈思,讓我們反省,讓我們在每一個生命皺褶之間,找到光能照進來的縫隙。

或許,當我們從美學角度檢視法國後結構主義大師德勒茲(Gilles Deleuze)的「皺褶理論」(Le Pli)時,那畫布上每一個交點與相疊,無論是細膩抑或粗獷,其實都讓我們的心靈與智識在每條生命線密密交織下,隨風展開飛向自由的羽翼。

皺摺

「我第一次的畫展大概都是非常個人的,除了自己親人的受難以外,對社會的議題著墨非常少。所以想說一個藝術家,或者是一個用藝術來表達你對於各種事情的看法的人,應該做什麼事情?」-藝術家吳寬墩醫師

或許對大多將「藝文創作」當作工作之餘閒暇做為興趣發展的人來說,「創作」充其量能夠作為壓力的抒發或是生活的紀錄,已是難得。但對吳寬墩醫師來說,在藝術創作專業上的長期訓練與深入思考,早已超出「閒暇興趣」太多。

手執畫筆近五十年的時光裡,吳寬墩醫師累積的不只是作品的數量而已,還有生活的經驗、生命的轉折、觀點的切換、以及生命的體會。就像所有花很長時間持續不斷地做某件事的人一樣,無論是創作主題、技巧運用、或形式轉變,吳醫師也遇到停頓、思索、或是亟需突破的困境。事隔多年繞了一大圈,再就同樣主題發揮,會創作出截然不同的景象。因此,當開拓新疆土後再重新出發時,從上方往下俯視,看似繞了一圈回到原點。但從側面來看,卻已盤旋而上,進入新的領空。這盤旋而上的不只是技巧,更多、更深刻的是眼界、是思想的自由、更是藝術高度的積累。

因此,在吳醫師的繪畫創作裡,你會看到風景、靜物、人物、還有更多的超現實或藏有大量符號意象的主題創作。吳醫師不斷地創作,將他關注的各種生活與社會議題,透過不同的形式來呈現。而這一次次不斷的來回積累,早已層層堆積出深刻的生命體悟。

作為策展人,在面對這用藝術層層堆積出來的生命塊壘時,我倒像是一個地質學家,試著緩緩切開眼前的山巒,從剖面解析吳醫師是如何透過畫筆來「看」我們也同樣「看到」的世界,才發現在那層層疊疊不斷來回盤旋而上的皺褶裡,有頓悟、有反思、有困頓的低語、也有自由的呼求。我看到的,不是一個將「藝文創作」當作工作之餘閒暇興趣發展的醫師,而是將畢生所學所聞,以及從醫路上與社會各階層大量對話後的生命體悟,化作藝術創作的藝術家。一手拿聽診器、一手拿畫筆,吳醫師對生命與藝術的態度、對繪畫技巧與境界的追尋,以及那種願意與病人對話、聆聽並同理不同社會階層聲音、並嘗試不同創作主題素材的開放心胸,成為我眼前這每一道皺褶,能夠不間斷、堆積成真誠反映藝術家心與眼所看到世界的緣由。

於是當我開始思考,要以怎樣的角度來策劃吳醫師此次的個展時,吳醫師那以「熨斗」為主題的「撫平」系列新作,恰好給了我主題的靈感。吳醫師在該系列作品中,將「熨斗」化作各種不同的意象:有為家人付出親情的意象、有新與舊的傳承與對抗、有執政者用來壓抑人民突出思想與聲音的工具、更有歷史與失去的傷痕要如何撫平的探求......。當吳醫師以熨斗作為一種多重隱喻的符號時,我便嘗試用「皺褶」的各種具象與抽象意涵來呼應,在不同尺度下,從文明、環境、歷史、最後回到個人生命與精神自由的角度,用四大皺褶主題來闡述吳醫師在藝術創作上,不同面向剖面後所展開的各種生命皺褶。

除文字外,我亦嘗試運用個人在影像創作上的專業,以吳醫師訪談的紀錄資料為基底,結合現代舞蹈的詮釋,用影像創作出一支多層次的視聽呈現。期待能透過這不只是紀錄的「另一種皺褶」,從策展人的角度,帶給觀眾觀看吳寬墩醫師畫作,一種獨特的視角。

展覽資訊

展出期間:2022.06.11 ~ 2022.07.09

展出時間:

週一至週五:10:00~17:00

週六、週日:10:00~16:30

07.09 展覽最後一天:10:00~12:00

展出地點:國立臺灣大學圖書總館 1F 日然廳

開幕:2022.06.11 下午 04:00

主辦:國立臺灣大學醫學院附設醫院

策展團隊

展覽設計

海報與展場平面設計:葉明勳

展場規劃與佈展:彭宇弘

網站設計與製作:葉明勳

網站空間:讀角窗 UNIQORN

活動攝影:陳虹汝

影片製作

導演:葉明勳

攝影:陳逸書

燈光:張益華

編舞:彭筱茵

舞蹈:陳福榮

剪輯:葉明勳

特別感謝

國立交通大學藝文空間展覽總監 湯景光老師

臺北醫學大學人文藝術中心 鄭穎教授